資料ご提供 東光会会員 水野辰雄様 (C)1994 宮地志行展 実行委員会   (A4スキャナーの為、分割掲載あしからず) 宮地志行が使っていた書物     世界美術全集(54冊・全巻揃) 昭和6年7月10日発行 平凡社 非売品 他に 日本風俗書大成 (10冊・全巻揃) 日本美術読本 1冊 世界美術読本 1冊 日本百科大辞典(10冊・全巻揃) など保存されていた。 (東御市丸山晩霞記念館に寄贈) |

.

(ホームに戻る)

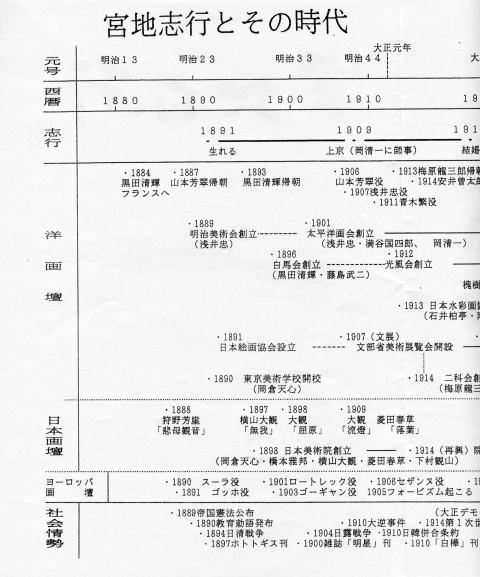

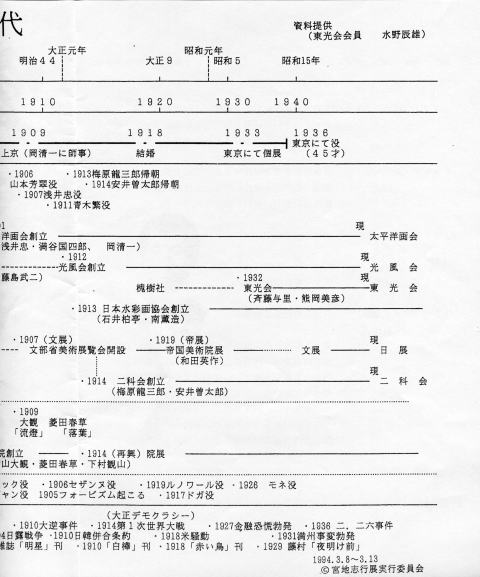

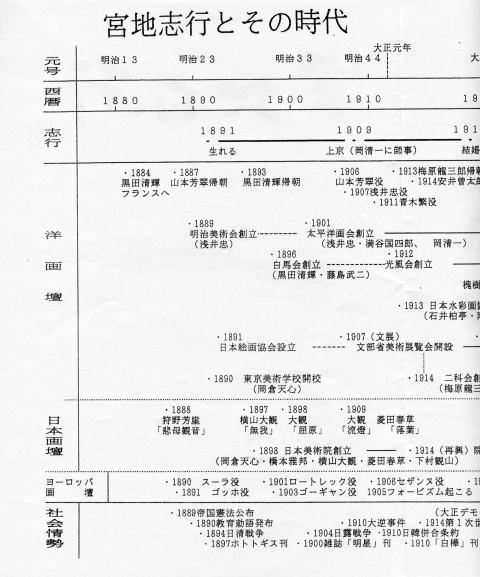

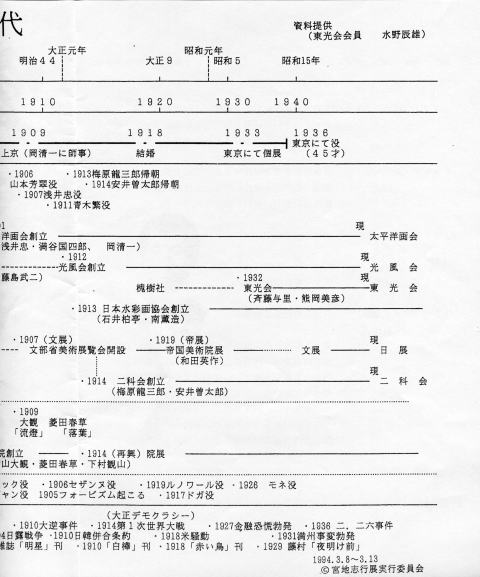

宮地志行の生きた時代

| (志行) | (社会情勢) | (美術・文壇) | (外国) |

| 1884 黒田清輝 フランスへ |

|||

| 1887 山本芳翠 帰朝 |

|||

| 1889 帝国憲法 |

1889 明治美術会創立 |

||

| 1890 教育勅語 |

1890 東京美術学校開校 |

1890 スーラ没 |

|

| 1891 誕生 | 1891 日本絵画協会設立 |

1891 ゴッホ没 |

|

| 1893 黒田清輝帰朝 |

|||

| 1894 日清戦争 |

|||

| 1896 白馬会創立 |

|||

| 1897 ホトトギス刊 |

|||

| 1898 日本美術院創立 |

|||

| 1900 雑誌「明星」刊 |

|||

| 1901 太平洋画会創立 |

1901 ロートレック没 |

||

| 1903 ゴーギャン没 |

|||

| 1904 日露戦争 |

|||

| 1906 山本芳翠没 |

1906 セザンヌ没 |

||

| 1907 文部省 美術展覧会開設 |

|||

| 1909 上京 | |||

| 1910 大逆事件 |

1910 「白樺」刊 |

||

| 1912 光風会創立 |

|||

| 1913 日本水彩画協会 創立 |

|||

| 1914 第一次世界大戦 |

1914 二科会創立 |

||

| 1917 ドガ没 |

|||

| 1918 結婚 | 1918 米騒動 |

1918 「赤い鳥」刊 |

|

| 1919 帝国美術院展 |

1919 ルノワール没 |

||

| 1926 モネ没 |

|||

| 1927 金融恐慌勃発 |

|||

| 1929 島崎藤村 「夜明け前」 |

|||

| 1931 満州事変 |

|||

| 1932 東光会 |

|||

| 1933 東京で個展 |

|||

| 1936 東京にて没 |

1936 2.26事件 |

資料ご提供 東光会会員 水野辰雄様 (C)1994 宮地志行展 実行委員会   (A4スキャナーの為、分割掲載あしからず) 宮地志行が使っていた書物     世界美術全集(54冊・全巻揃) 昭和6年7月10日発行 平凡社 非売品 他に 日本風俗書大成 (10冊・全巻揃) 日本美術読本 1冊 世界美術読本 1冊 日本百科大辞典(10冊・全巻揃) など保存されていた。 (東御市丸山晩霞記念館に寄贈) |

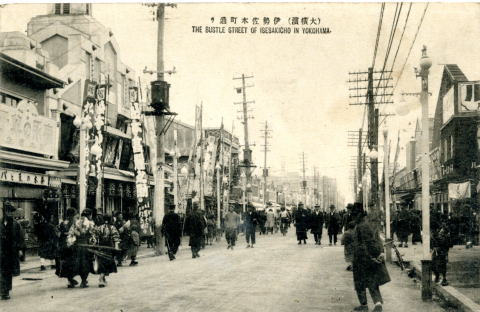

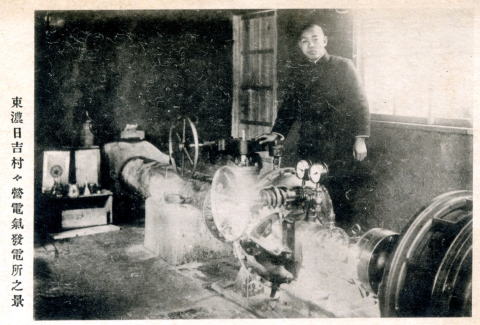

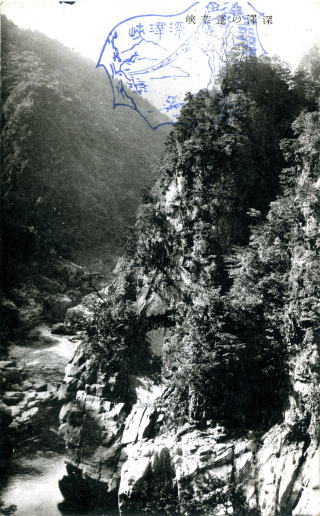

<当時の写真>  東京大地震の惨状 二重橋前の避難民 大正12年(1923年)9月1日の 関東大地震直後 皇居二重橋近くで撮られた写真 (絵葉書)    関東大地震直後 写っているのは宮地志行の親戚  横浜伊勢佐木町通り (撮影日不明、絵葉書)  浅草仲見世  浅草公園六区  志行か親戚が撮影 バスには 「桜木町駅-松屋呉服店-横浜駅」 と書いてある 当時、発行されていた故郷に縁のある絵葉書  東濃日吉 渡邊炭鑛(渡辺炭鉱)第一事務所  東濃日吉村々營電氣發電所 (日吉村村営電気発電所)之景  岐阜県陶器工業学校 洋式改良轆轤(ろくろ) 足踏み式の回転ろくろである 「岐阜県陶友会 陶磁器競技会」 のスタンプが見える  「深澤峡霧ヶ谷を望む」  「深澤の蓬来峡(ほうらいきょう)」 「来」は原版ではクサカンムリに夾 スタンプは両方共、「深澤峡」 渓谷に架かる吊り橋と 渓流を行く舟に舟頭のデザイン 深澤峡の場所 「霧ヶ滝」は深澤峡に南側から流れ込む 小さな支流の木曽川近くにあるので 絵はがきの「霧ヶ谷」もこの近くであろう 「蓬来峡」の場所は調査中 絵はがきの深澤峡の写真は、 未だ下流にダム(丸山ダム)が 完成していない頃のもの その後、丸山ダムが完成し(1955年) この写真の風景は水没した スタンプにある吊り橋は ダム完成前の古い橋 ダム完成後は新しい吊り橋「五月橋」 に架け替えられた(1954年) ダム完成後は遊覧船が運航 (吊り橋の右岸(北側)に乗り場) 深澤峡が起点。 途中、数か所に停まり客が乗降 下流にある丸山ダム(八百津)が終点 古い吊り橋の年代は不明 新しい五月橋は1975~1980年頃に 供用中止 今(2013年)も在るが荒廃で通行止め 五月橋や深澤峡に通じる道も荒廃 深澤峡にある遊覧船の船着き場も 荒廃してしまっている (遊覧船も運航していない)。 宮地志行が描いた 深澤峡の絵は、こちら。 |

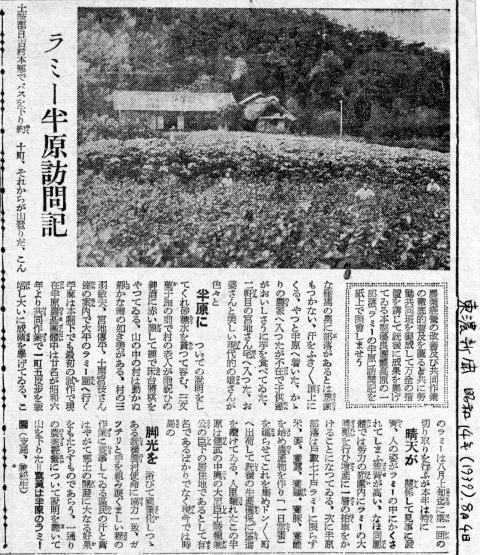

故郷、半原を紹介した新聞記事  東濃新聞 昭和14年(1939年)8月4日 「ラミー」とは麻の一種で、 衣料用として多く利用されている 「苧麻(ちょま)」のこと 半原のラミーは品質の良いことで有名だった この記事が面白いので抜粋する ラミー半原訪問記 農業経営の改善及び共同作業の 徹底的普及を圖ると共に 労働共同班を編成して 万全の措置を講じて銃後に成果を 挙げてゐる本県団体優良高原の一部落 「ラミーの半原」訪問記を 紙上で照会しませう “土岐郡日吉村本郷でバスを下り約十町、 それからが山登りだ、 こんな難場の奥に部落があるとは 想像もつかない、 汗をふきふき頂上にくる、 やつと半原へ着いた、 かかりの農家へ入つたが不在で 子供達がおいしさうに芋を食べてゐた。 二軒目の宮地さん宅へ入つた、 お婆さんと美しい現代的の娘さんが 色々と半原についての説明をしてくれ 砂糖水を貰って呑む、 三文菓子屋の前で村の老人が 雨祝ひの神酒に赤い顔して 裸で床台将棋をやつてゐる、 山の中の村は 動かぬ静かな絵の如き美がある、 村の三羽敏夫、宮地傳平、土屋宮枝さん達の 案内で大平のラミー園へ行く 苧麻は本県下でも最初の試作で 現在半原農基団体中は廿(20)名が 昭和六年より共同作業で一町五反歩を栽培し 大いに成績を挙げてゐる、 このラミーは八月上旬迄に第一回の切り取り を行ふが本年は特に晴天が関係して 見事に発育、人の姿がラミーの中に かくされてしまふ程背が高い、 なほ同団体では労力の範囲内に ラミーの大奨励を行ひ 増産に一層の拍車をかけることになってゐる、 次に半原部落は戸数七十戸ラミーに限らず 米、麥(麦)、養蚕、養鶏、養豚、養鯉 をはじめ農産物を作り 「一日当番」を廻らせてこれを集め ドンドン町へ出荷して 銃後の生産確保に猛進を続けてゐる、 人里離れたこの半原は 建武の中興の大忠臣土岐頼兼公 の臣下の居住地であるとして 有名であるばかりでなく 現今では時局の脚光を浴びて国策化しつつある 銃後農村使命に協力一致、ガッチリと手を組み 涙ぐましい程の作業に従事してゐる 區民の汗と膏はやがて郷土の開発に 大いなる好果をもたらすものであらう 一通りの農業経営について説明を聴いて 山を下りた=写真は半原のラミー園 (支局、兼松生)” ほかの出版物  「べにすずめ 1924年9月刊」 詩集。宮地志行が読んでいた。 (116x157mm) →内容は、こちら 田中寿太郎 表紙 平野ただし 扉 冨原義徳「釣鐘草」p-1 竹村椋二「謄苦」p-3 多胡羊歯「ぼん花」p-7 林茂夫「小藪の親雀」p-8 平野ただし「ほおづき」p-9 佐々木義勝「星」p-11 石一郎「笹舟」p-12 鹿山映二郎「雀」p-13 田中寿太郎「村の鐘」p-15 野村七蔵「海よ」p-16 上田智紗都「初秋の夕べ」p-17 佐藤よしみ「お山のひる」p-19 高橋輿惣吉「雑詠」p-21 久保田銀一郎「深山路」p-22 伊藤駿二「ツクツク法師」p-23 野村生・平野ただし(編輯同人) 「紅雀の宿」p-27 以上の作者と作品が掲載されている。 少女倶楽部九月号附録(昭和八年)の絵葉書   “思ひ出の月” “水曜日 今日一日腹を立てずに暮しませう” とある。 |

(ホームに戻る)

.

<EOF>

.